いま、日本の原風景をみたい。

ありきたりな旅行じゃない、もっと地域を深く知り、そこで生きるものに触れたい。

緑の中を歩きながら、話したことがない人と話したい。

里山ってなんだろう。

わたしたちのなかにも、その文化が息づいているって本当だろうか?

里山フィールドトリップは、フィールドと人を線でむすび、

恵那・中津川でしかできない体験に驚き、

地域の人たちと出会い、対話することで

「驚きと変容」をお土産に持ち帰ってもらう

新しいローカルツーリズムの形です。

例えば、それは里山の暮らし体験ツアー。

あるいは、地域課題に関するツアー。

恵那・中津川の豊かな食の秘密を探るツアー。

探究のためのフィールドワークをする学びのツアーもあります。

それぞれのツアーで、地域に出会い、人に出会い、対話し、驚く。

驚き、ドキドキ、わくわくし、心が騒ぐ。

これまでの価値観が揺さぶられることもあるかもしれません。

驚きを旅人と地域の人が互いにシェアできる…

そんな未来の里山のあり方を、わたしたちはツーリズムの形で提供しています。

ホンモノの日本の暮らしと文化をどっぷり味わう旅

日本の農山村は伝統的にゆたかな自然の中でそれと調和した生業を営んできました。その姿を里山 Satoyamaと言います。戦後は農林業のやり方が近代化し、そのことで劣化した面もありますが、それでも外国の農山村と比べても青々とした山、美しい田んぼや集落の姿が印象的です。そこで暮らす人々のコミュニティは高齢化が進んでいても活き活きとしています。世界中でSDGsへの取り組みが進んでいますが、日本の農山村は持続可能な社会に世界で最も近い地域の一つだと考えられます。このツアーでは美しい自然を味わいながら地域の人々と交流して、観光客向けの作り物ではない、ホンモノの日本の暮らしと文化をどっぷり味わうことができます。世界でもっとも「持続可能に近い」暮らしを体験してみてください。

ー 名古屋大学大学院環境学研究科教授 高野雅夫

わたしたちの強みと約束

〇地域に根差した、「ほんとうの里山」を体験できる

各地域のキーパーソンと協力関係を結んでおり、観光客向けに作られた田舎暮らしコンテンツではなく、あるがままの恵那・中津川地域の文化を体験できます。

〇深い「学び」との出会い

地質、エネルギー、地域創生、ローカルツーリズムの分野でサスティナビリティ・環境を研究してきた博士監修のツアーだからこそ、まるでフィールドワークのような知識欲をくすぐられる深い学びを得られます。

〇環境負荷のかからないツーリズムを

地域の農産物など資源を積極的に利用したり、ゴミがなるべく出ない・リサイクル可能なものを使い、環境負荷のかからないツアー設計にしています。

〇ダイバーシティ・フレンドリー

偏見や差別のない、公平な未来を目指して当ツアーでは、全ガイドにダイバーシティ研修を実施しています。参加者のみなさまにも、他の方への相互理解をお願いいたします。フードダイバーシティへの対応にも挑戦していますので、アレルギーや様々な理由から特定の食物が食べられない場合は事前にお知らせください。

ここがすごい!恵那市と中津川市

私がこの地方に移住して一番感銘を受けたことは、伝統文化が色濃く残っていることだ。 80~100年前に建てられた芝居小屋がいくつか残っており、各地で地歌舞伎の公演が行われている。私が暮らしている飯地町にも「五毛座」という芝居小屋があり、町民が役者となって演じる地歌舞伎の公演が行われており、大いに盛り上がる。最近は各地の芝居小屋で、クラシック、ジャズ、ロックなどのコンサートも行われ、異質なものが出会うことで生まれる新たな世界を体験することができる。

また、地域ごとに神様や仏様を祀った神社や小さな祠が存在しており、春と秋には地域の人が集まって、掃除をして場を清めた後に、お祭りが行われている。

そして、何よりも豊かな食文化が残っていることに驚かされる。

朴ノ木の葉っぱで包んだ「朴葉寿司」は、今も6月になると各家で作られており、たいていどこの家にも屋敷内に朴ノ木がある。季節になるとスーパーに、朴葉寿司で使う酢鯖や漬物などの材料が並んだコーナーが必ず作られることも、外から来た人間には新鮮に映る。同じく朴の葉で包んだ餅を蒸して作る「朴葉餅」、お米を小判型や団子に握って串に刺して、クルミやゴマが入った甘辛いたれをたっぷり塗って焼いた「五平餅」、スルメの麹漬け、黒スズメバチの幼虫「へぼ」の佃煮、こんにゃく芋から作る刺身こんにゃく等々、地味豊かなものばかり。

豊かな東濃地方の伝統文化に触れる濃密な旅を、ぜひ体験してもらいたい。ー 小林麻里

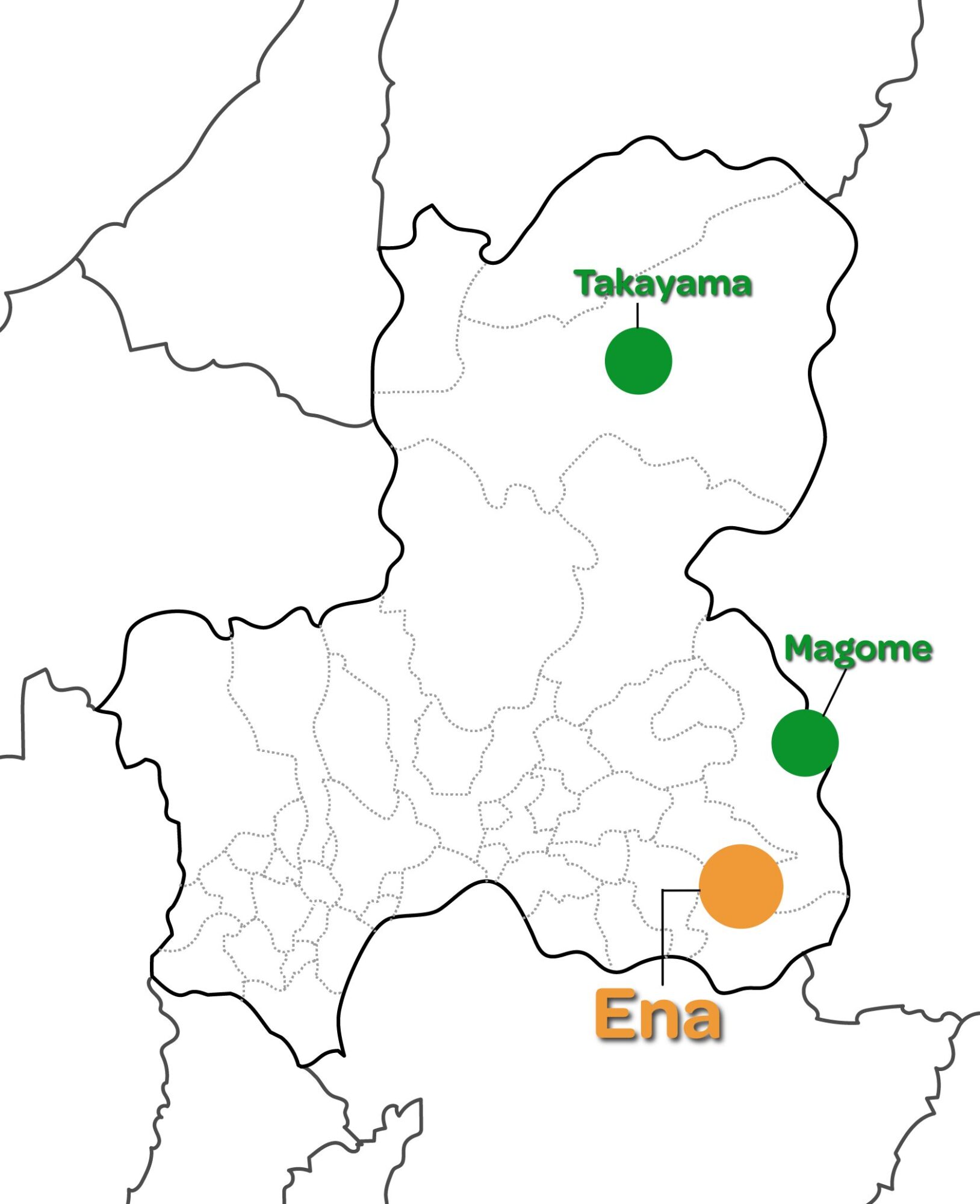

恵那市を旅する

岐阜県南東部、中央アルプスの裾野に広がる恵那市は、木曽川の流れが削り出した恵那峡を中心に、豊かな自然と歴史が織りなすまち。東濃地域に位置し、標高は低地から1,000m級の山々まで多様。市内には農山村が点在し、段々畑や棚田が、昔ながらの人の営みを今に伝えています。市の中心を流れるのは木曽川。それを支える支流が恵那市の人々の暮らしに直結しています。

市の北部にはクライミングを楽しめる岩がちな山・笠置山がたたずみ、恵那市を見下ろします。岩村町には重要伝統建築物群に指定された、1000mにも及ぶ城下町があります。さらに南には山間にたたずむ「日本大正村」。どこか懐かしい江戸、明治〜大正の文化が体感でき、歴史ロマンを誘います。自然・文化・人の暮らしが層のように重なり、旅人を静かに包み込む、そんな時間がここにはあります。

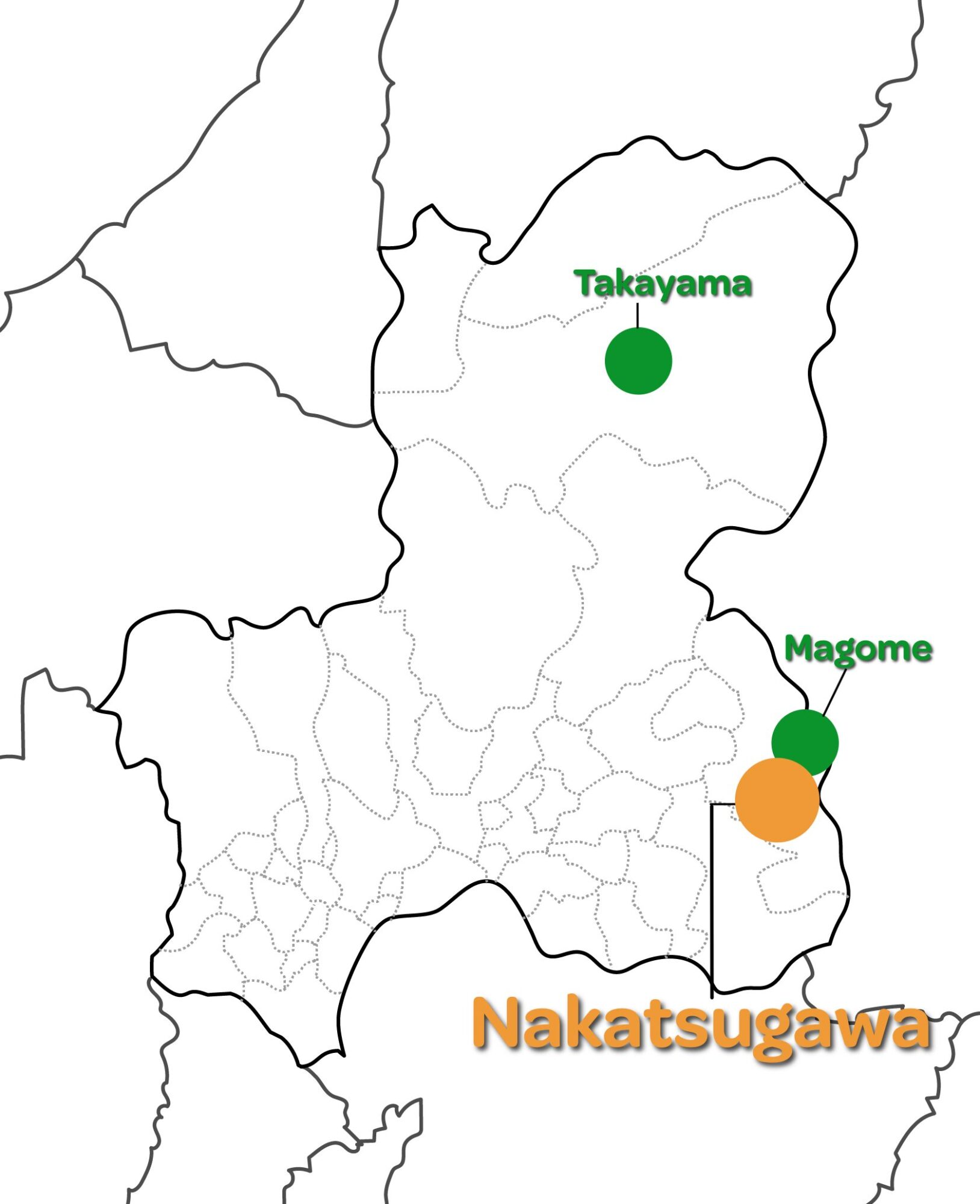

中津川市を旅する

中津川市は、岐阜県東端、長野県と接する位置に広がる、木曽山系と恵那山地に囲まれた高原のまち。標高は300〜1,900mと高低差があり、急峻な山岳地形が美しい渓谷や清流を生み出しています。代表的なのは木曽川水系の中津川や付知川。澄んだ水は“東濃ひのき”を育て、林業文化と木工の技を今に伝えています。

中津川は江戸時代、中山道の宿場町・中津川宿や馬籠宿として栄え、今もなお石畳の道に旅籠や茶屋の風情が残ります。島崎藤村の生家がある馬籠は、文学の香りとともに国内外の旅人を魅了。サムライロードとして昔ながらの道を歩く旅を楽しむ人々で賑わいます。

音楽やストリートの文化も深いのが中津川の特徴。音楽フェスやスケートボード、コーヒースタンドなど田舎とは思えない若者文化もさかん。ここは、文化と自然、そして人の手仕事が調和する場所です。

里宿プロジェクトとは

里宿プロジェクトは、名古屋大学環境学教授の高野雅夫を発起人として、有志メンバーで立ち上げた地域プロジェクトで、「里山フィールドトリップ」を支えています。

田舎に暮らす地元の皆さんはよく「ここには何もない」と言います。もちろん有名な観光資源があるわけではありませんが、でも私の目には「ここにはなんでもある」と映ります。緑あふれる山と里、山菜や獣など豊富な野生の食べ物、強い人々の絆…日本の良さ、美しさが農山村にあふれています。もちろん過疎・高齢化が進む中で課題も満載です。しかし、それらの課題を解決しようとする地域コミュニティの人々の熱心な取り組みに触れることで、たくさんのことを学ぶことができます。里宿プロジェクトは普通はつながることができない、農山村の地域コミュニティへの入り口を提供します。この入り口をくぐって、得難い経験を味わっていただければと思います。

ー 高野雅夫

なぜ「里宿プロジェクト」をはじめたのか

未来のために地域を耕す。地域を再編集する

私たちがつくりたいのは、ただの観光体験ではありません。

ここでの出会いや体験を通して、「どう生きたいか」「どんな価値観をつくっていきたいか」を考えるきっかけとなる、“学びのある旅”です。教室は、フィールドにあります。それは野原かもしれないし、古道かもしれない。古いお家のなかにある、とあるおばあちゃんのいる台所かもしれない。フィールドはそこらじゅうにあります。

里山の歴史や知恵は、ソトの人たちや若い世代からすると、あっと驚くものが多いはず。例えば、野草や山菜の見つけ方・食べ方。あるいは、伝統的な信仰のあり方。昔ながらの食文化。ひとつひとつ、とても価値のあるものです。でも、地域のかたはそれを「当たり前」と思い、特別視しません。なおかつ、知恵や文化は点と点であり、それを線でつなぐ作業というのは、まだ成されていません。

私たちはその価値を、外から来る人と、地域の人が一緒になって再発見し、未来へつないでいけたらと思っています。

点と点をつなぎ、線に。

線と線を織り、布に。

それはまるで、たなびく雲のように。

春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、すこし明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。

-枕草子 清少納言

この地に来れば、山にたなびく雲の美しさ、夕暮れの静けさに気づくでしょう。

このプロジェクトは、地域の人たちと、学びたい旅人が対等な関係で出会い、対話し、ともに考える“共創の場”でありたい。

そんな願いを込めて、私たちは「里宿プロジェクト」を運営しています。

メンバー紹介

高野雅夫

名古屋大学大学院環境学研究科教授。日本の農山村でのフィールドワークを通じて持続可能な社会作りについて研究・実践を行っています。農山村での持続可能な生業として持続可能な観光について研究をはじめ、その社会実験としてゲストハウス、地域限定旅行業、ガイドツアーの三点セットを備えた地域ぐるみの観光事業の試行をしています。集落や山をゆっくり歩きながら専門的な知識をわかりやすくお話しするガイドツアーが得意です。岐阜県恵那市の山村に移住し、古民家に住み、薪風呂・薪ストーブの暮らしをしています。

里宿プロジェクトへの思い

小林麻里

名古屋市出身。2004年、結婚を機に福島県相馬郡飯舘村に移住し、里山暮らしを始める。の急逝、東日本大震災と原発事故被災を経て、2016年より岐阜県恵那市飯地町にて、江戸時代から9代続く場所「紺屋(屋号)」を引き継いで、里山暮らしを再開し、現在に至る。

地元産食材を生かした料理、保存食作り、お菓子作りに日々励み、訪れる人にも喜んでもらえるように「キッチン紺々(こんこん)」と、「ゲストハウス紺々(こんこん)」を準備中。「ホンモノ里山体験 紺屋ラボ」主催。

インスタグラム: @kouya.mari

里宿プロジェクトへの思い

勝野慶子

岐阜県中津川市阿木出身。高校を卒業しバスガイドとして北恵那交通に入社。結婚退社後は、4人の子どもに恵まれながら、地元の介護施設に勤務すると同時にフリーバスガイドとして各地を訪ねる。コロナ禍で旅行業界は大打撃を受け転職。過疎化の進む中山間地域、岐阜県恵那市笠置町にてまちづくりの仕事を経験する。人口減少の抑制と地域活性化を図る仕事を通じて、改めて田舎の温かさ、この地域の良さを知る。中津川・恵那をもっと知り、発信したいと感じるようになる。国内旅行業務取扱管理者・国内旅程管理業務主任者。家族は7人と犬2匹。

里宿プロジェクトへの思い

佐藤亜弥美

岐阜県恵那市出身。父方・母方の両祖父が林業家で山と川に親しんで育つ。7歳から自然や人に関する詩を書きはじめる。20代前半までアフリカひとり旅などしながら過ごし、結婚・出産を機にUターン。輸入業・ECサイト・ライティング請負・旅行業などを行う合同会社レオーネ代表。コンテンツ編集を得意とする。2児の母。趣味は古今東西の料理研究。上下水道のない暮らしをしている。

里宿プロジェクトへの思い

わたしは目の前が木曽川の支流、四方を山に囲まれた景色のなかで育ちました。昔と変わらないこの景色は、ここで生まれ育ったわたしの眼にも未だ美しく、この風景を誰かと分かち合いたいと思う気持ちも、小さな頃と変わりません。世界規模の課題が叫ばれるようになった昨今、この恵那や中津川のランドスケープを起点とした暮らしを、日本で他地域に住む方や海外の方へシェアすることが、きっと次の世代の未来を耕すきっかけになっていくと信じています。